钱穆先生曾在《中国历史研究法》中谈到历史人物的研究, 他认为“‘人’始是历史之主”,“研究历史,首先要懂得人”。人物研究在中国传统历史研究中的地位不言而喻,“舍人事便无所谓历史。故鲜明与活泼的人事记载愈少,即是距离历史真相愈远。从人事记载里,可以探讨其文化之价值,与剖析其社会之形态”。对于电影史而言,影人研究也具有同样重要的作用,历史上的电影人不仅是电影作品的创造者、参与者,同时也是电影史中极其精彩的一部分。在“重写”电影史的大潮下,对电影人的研究也逐渐成为新时期的学术热点,影人研究是对参照前苏联经院派确立的“发展史”——这种中国主流电影史治史范式的拓展与创新。学者张华长期聚焦于“电影圈与知识分子史”这一专题,将中国历史传统的谱系学与西方知识分子研究相结合,以个体或特定群体为研究对象,探讨中国影坛的人际关系构成及其变化。有意识地将电影人嵌入大历史之中,在写人物的同时,更注重人与社会的关系、人与时代的关系,可谓“见人,亦见天地”。其专著《姚苏凤和1930年代中国影坛》正是这一治史范式的一次有益尝试。

熟悉30年代中国电影史的人,一定都不会对姚苏凤的名字感到陌生。但一般史述中,这个名字常被标签化为“软性”影评人,往往作为左翼知识分子的陪衬,出现在著名的影评论战“软硬之争”中。在这本书之前,没有一本专著关注过这样一位影坛边缘人,用张华的话来说,姚苏凤是一位“没有进入现有电影史文本的人”。之所以选择这样一位研究对象,作者称其为“偶然”与“必然”的结果。在大量翻阅历史文献,尽可能进入当时历史情境中,她发现了在深刻影响中国电影史的这场影评运动中,历史人物定位与史料数量、质量的“不平衡关系”,而矛盾的焦点指向了这位1930年代众所周知却被当下历史史述隐匿的影评人——姚苏凤。作者将姚苏凤定义为穿行于影场和影刊的知识分子、1930年代中国影评运动的推手。由姚苏凤的经历进而反映了左翼影评和“软性”论同源异流的状态,而真正造成“软硬之争”的是两派艺术观的差异,而非政治立场的根本对立。以此,作者指向了一个更宏观的议题,即20世纪30年代政治与艺术的关系问题。

做影人研究时,有一个逃不开的终极问题——影人研究到底在研究什么?看似研究对象十分明确,但稍有不慎,研究者极易将电影人物捆绑在时间轴线上,进入流水账式的叙事陷阱,使研究仅仅浮于“人物”的表层,无法深入到内在肌理,让影人研究失去了本该有的史学品格。实质上,这个终极问题是在叩问研究者:影人研究如何反应“问题意识”。一份研究的价值很大程度上体现在其“问题意识”的层面,而这个“问题”更像一篇文章或一部专著的紧箍咒,起到聚拢论述,明确核心的重要作用。真正的影人研究,应该做到两个方面。在基础层面上厘清人物的基本史实,以治史的“考信”意识,通过对史料的搜集、辨析、鉴定、考明、比对,勾勒出电影人的个人经历、从事的电影活动、其电影观的形成和发展等;有着“问题意识”的影人研究不应止步于此,研究者应以丰富翔实的史实为依据,以“问题”为切入点,进入电影的历史现场和本土语境,在体认电影人生命轨迹的基础上,尽己所能最大限度地还原时代风貌和社会现实,以解释历史“问题”。影人研究存在一定的复杂性。一方面,它理应归属于历史人物研究的范畴下,古今中外提供了丰富的史学理论和研究模式,影人研究完全可以站在巨人的肩膀上,将相关理论或搬运或转译至电影史领域。但另一方面,它又归属于电影学的范畴,电影作为一种艺术和技术的综合表达形式,有着自身的特殊性。电影人与电影也有着复杂而多样的关系,因此影人研究又要符合电影学体系下的学术规则。在《姚苏凤和1930年代中国影坛》中,学者张华为我们提供了一个良好的范本。

作者将扎实的文献资料与一手的口述访谈进行互证,基本勾画出姚苏凤作为电影人的一生。试图还原以姚苏凤为代表的影评人在乱世中复杂而真实的心境,进一步解释1930年代电影圈的知识分子群体何以汇聚又分化,并尝试回答“电影”在特殊的历史时期到底该以“艺术性”还是“政治性”的面貌出现在时代之中。

从结构来看,本书章节清晰,具有较强的逻辑性。三个章节分别叙写姚苏凤的影人前史、从影经历、《每日电影》的影评人群体。第一章“‘星社’到《自由谈》:由传统文人到现代都市知识分子”,星社是姚苏凤中学时代参与的一个苏州文学社团,其成员多为鸳鸯蝴蝶派。星社的成员也成为他后来初入电影圈的人脉资源和交际网络。姚苏凤出色的文采得到同为星社成员、时任《申报》副刊《自由谈》主编周瘦鹃的认可,姚苏凤开始以《自由谈》记者的身份进入传媒行业。这一时期,姚苏凤深受苏州传统文人氛围的滋养,凭借地缘与血缘开始扎根上海电影圈。第二章“影刊·剧作·影评:‘中间’知识分子的独立空间”,主要叙述姚苏凤的从影经历。这一章中存在一条隐形线索,在几次电影从业者与影评人的身份转换中姚苏凤的电影观是如何发生的转变,特别是作为编剧参与电影时的经历,深刻地改变了他对于电影的看法。从“为艺术”到“为观众”,这些对于电影的洞见都直接影响了他的影评风格和电影刊物的编辑风格。第三章“《每日电影》:城市知识分子的公共网络”,作者将拥有主编和影评人的双重身份的姚苏凤放回30年代《每日电影》的影评人圈层中,探讨的这些影评人与姚苏凤或有私人交往,或有意见交锋,或是一以贯之的同人,或是分道扬镳的宿敌,作者的笔下呈现出影评圈众声喧哗的时代风貌。

“电影圈与知识分子史”的治史范式还处在探索阶段,就本书而言,在一些表述上还存在一些问题。如在探讨姚苏凤编剧经历的章节中,以时间为轴来看,他供职于“天一”公司是1929年到1932年,而供职于“明星”公司为1930年到1936年,1930年到1932年他同时供职于两家寡头竞争的公司。此时,经历过所谓的“六合围剿天一”商业大战之后,“天一”与“明星”都处在公司经营的转型阶段,他们的关系微妙而紧张,如何同时为两家对头公司提供剧本,怎样平衡其利益关系等,都是直接影响到姚苏凤人际交往的关键性问题。显然作者对这一段的历史表述并不清晰。此外,本书结尾的总结段落显得很仓促。在叙述完影评人的日常生活如何影响他们的电影观后,文章戛然而止。如果能在最后的段落好好总结全书,特别是通过姚苏凤研究能对影人研究的理论和模式进行归纳,将会更能凸显本书的探索精神和学术价值。但瑕不掩瑜,本书在影人研究方面的探索,既开阔了跨界研究的视野,也为“重写”中国电影史提供了不同的学术空间。

学者张华长期从事影人研究,从她近年来发表的文章不难看出,在她的深耕下,“电影圈与知识分子史”的治史范式逐渐成熟。研究视野涵盖了从20年代到战后的电影史,研究对象的类型分为个体与群像,包括了演员、导演、影评人、电影公司经营者等多种细分职业的电影人,而其中既有众所周知的明星,也有身居幕后产业操盘手,还有未被广泛认知的影坛边缘人。面对数量庞大、种类繁多的史料,检选事实和运用材料的能力则显得尤为重要。

E.H.卡尔曾经在《历史是什么?》中将史学家拣选事实的过程做过一个有趣的比喻,“事实就像在浩瀚的,有时也是深不可测的海洋中游泳的鱼;历史学家钓到什么样的事实,部分取决于运气,但主要还是取决于历史学家喜欢在海岸的什么位置钓鱼,取决于他喜欢用什么样的钓鱼用具钓鱼——当然,这两个因素是由历史学家想捕捉什么样的鱼来决定的。”“钓鱼”的过程就是历史学家把“事实”变成研究中的“历史事实”的过程。而在影人研究中,研究者“想钓什么样的鱼”在于对研究对象深刻的体认和理解,这也是跨越时空的生命与生命的对话。有时我们并不确知历史中的电影人以怎样的姿态存在于时代。大部分的史述中,他们没有性格,没有情感。研究者很少论述他们的家庭、交友、师承、同好,更少谈及他们的兴趣、癖好、志向、脾性,人物单薄如纸片,他们面目模糊如电影史进程中的工具人。

但在学者张华的叙述中,一个个电影人物的形象开始变得丰满起来。在她的笔下,我们看到了王引如何从30年代的武打小生到演、导、制多面发展的电影人,由个体的经历串起上海、香港和台湾三个时代变迁中的华语电影中心的变化;以李丽华饰演的角色为切入点,梳理她的从影经历的同时写出了人物“忽左忽右”的政治身份与电影艺术追求之间的时代裂痕;对20年代早期电影人群体的描绘,依业缘、地缘、学缘为纽带的社群分化,不仅左右了当时大制片厂的影片生产,更为日后电影圈层的划分埋下了种子,其影响一直延续到当下的电影圈。钱钟书先生曾说:“史家追叙真人实事,每须遥体人情,悬想事势,设身局中,潜心腔内,忖之度之,以揣以摩,庶几入情合理。”可见,带有同理心和共情感,设身处地的理解与思考是影人研究的必备素养。

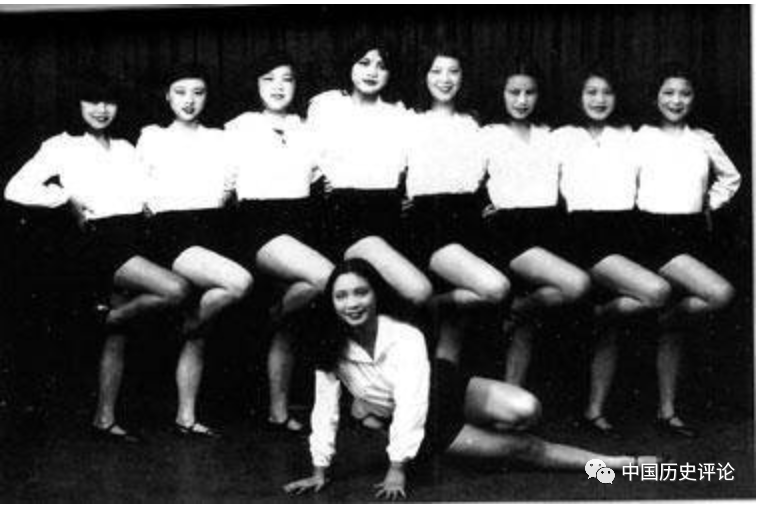

而以微观观察指向宏观问题,则更需要研究者广阔的视野和历史观作为支撑。在分析明月社成员的文章中,张华是从一个音乐社团的角度切入电影研究。文章开篇便提出问题“为什么‘明月社’能走出为数众多的电影演员,且不乏引领时代风潮的明星?”文章紧紧围绕这一问题,以群像视角叙述了黎明晖、王人美、黎莉莉、周璇、白虹等人从歌舞到电影的跨界发展,意在解释民国时期泛娱乐产业的亲缘关系,以及明星制对电影史的重要影响。其文章《轻歌丽影共徘徊——关于20世纪40年代中国电影女明星》同样也呈现这样一种跨界视野,更为具体的分析了40年代上海沦陷时期“影坛歌星”这一特殊群体,进而揭示背后潜藏的历史逻辑:在强调民族危亡的历史叙事下,看似被人嗤之以鼻的“娱乐”却成为上海电影人有意为之的抵抗残酷统治的方式,而这种非政治性手段却具备了重要的政治意义。

明月社

综合《姚苏凤和1930年代中国影坛》及张华影人研究的系列文章,不难发现,寻着同样一条研究理路,张华运用“电影圈与知识分子史”的治史范式,以特定的电影人为历史的切入口,运用大量曾被主流电影史忽略的史料,还原电影人的从影经历、电影观的形成及发展、与其他电影人及电影团体关系的变化,论从史出,见微知著,最后直指中国电影的生态成因及艺术与社会关系等更复杂、更宏大的问题。当然,也必须看到影人研究正处于探索阶段,很多研究理论、方法还不成熟。需要更多研究者参与实践,用翔实的史料、跨界研究的视野、生动的历史想象力,读解影人的人生,体认他们与时代的关系,以此唤醒那些沉睡于中国电影史中却曾经闪耀过的电影人。