目前,中国的话剧史界对于曹禺研究最为透彻、专著最多的学者当属田本相。他与曹禺有着深度的交往和密切的沟通,从1980年5月至1996年7月的十六年间,田本相对曹禺访谈多达三十一次,访问曹禺亲朋好友、亲属及相关人员达三十多人,曹禺在1980年至1988年间写给田本相的书信就有三十四封。田先生掌握了大量曹禺人物研究的一手资料,再加上丰富的中国话剧史料积累,他先后撰写了包括《曹禺传》《曹禺剧作论》《曹禺访谈录》等大量曹禺人物研究专著,其研究将整个现代文学界对曹禺的研究带向了一个新的维度。他的研究史料扎实,体系完整,从剧本精读、史料收集、作家访谈、细节阐释等各个方面深入探索,无论是曹禺的传记写作还是戏剧理论总结,都能做到生动全面又兼具史学品格。田先生常常称自己为“戏剧的旁观者”,从认识作品、认知理论再到研究人,将人物研究的精华运用于传记写作,他的写作通达晓畅,在这本传记中更是融入了独特的观察视角和对人物的深度理解。

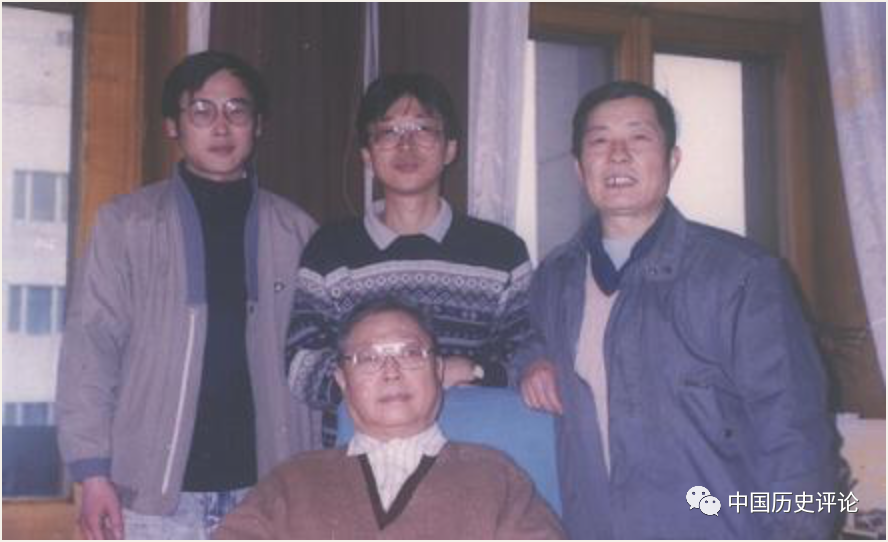

1993年,曹禺(中)与田本相(后右)、饭冢容(后中)、蔺海波(后左)

田本相版《曹禺传》写作于1982年到1986年底,近五年的时间,作者三易其稿,1988年由北京十月文艺出版社发行,并收录于“中国现代作家传记丛书”中,1995年后此版便再无印刷;2009年,在即将迎来曹禺百年诞辰之际,由东方出版社再版此书。本书分为三十四章,以时间为轴,记叙了曹禺作为话剧艺术家的一生。

从内容上来看,大致可以分为两部分:曹禺的个人成长和曹禺与戏剧的关系。在不同的章节中,这两部分既相互融合又各有侧重。“个人成长线”贯穿文本始终,包含曹禺的成长轨迹、学生生涯、社交交友、政治活动等;“戏剧线”则从第六章“在南开新剧团里”开始,包含曹禺看戏、演戏、写戏(剧本创作与理论批判)的经历。这两条线共同构筑了曹禺的一生,从中可以清晰的看到,在特殊的时代背景下,文学和艺术是如何影响个人的成长,艺术家的创作又是怎样在时代浪潮中发出疾呼与呐喊。

传记写作不是对传主生平事迹的堆积与罗列,需要作者对写作素材做出合理的选择和整理,有重点的进行描绘与阐述。在内容的处理上,作者做到了详略得当,几部话剧的创作过程叙述完整,如第十二章“《雷雨》的诞生”,从创作动机到剧本写作再到话剧首演,整个过程伴随着曹禺的内心活动,兼叙兼议,最后落脚到剧本的人物分析,从人物性格中按图索骥,寻找曹禺创作的素材来源和深刻的生命感悟。再如第十九章“海内存知己”和第二十章“登上峰巅”,记叙了《北京人》的创作过程,特别是在人物形象方面。现实生活中方瑞的性格投射到了剧本里愫方的人物塑造中,“哀静”既是曹禺对方瑞优雅气质的概括又是愫方人物性格的发端。不止是愫方,剧中人物都有着或多或少的生活原型,“有灵魂的活人”是曹禺对人物塑造的要求,“一切戏剧都离不开人物,而我倾心追求的是把人的灵魂、人的心理、人的内心隐秘、内心世界的细微的感情写出来。”

值得一提的是,作者并不是把曹禺作品进行单独的分析,而是十分注重剧与剧之间的承接。《日出》对《雷雨》诗意现实主义的承接,《蜕变》对《原野》悲剧情结的反叛,《北京人》又返回传统艺术的审美文化心理。作者将曹禺作品序列规制于统一的研究视角之下,从人生体验出发分析戏剧写作,分析剧中人物,有详有略,这部书不仅能让读者对曹禺人生经历有所了解,更能深刻体会艺术家及其创作历程。

曹禺说:“人是很复杂的,也是宝贵的。”而人的复杂性和人的价值往往体现在历史的细节之中。本书有大结构,同样也有小细节。比如第三章曾记叙了曹禺幼年曾经为当时时任民国大总统的黎元洪“圆光”,以卜测政局。当时张勋军队抵津,段祺瑞公开赞成复辟,黎元洪在京处境危急。最终曹禺的“圆光”并未灵验,黎元洪下台,父亲万德尊也基本结束了政治生涯,而曹禺去在这次占卜活动中第一次体验到了“表演”的乐趣,也有对于戏剧的初体验。从另一个角度来看,重要的历史事件以一个孩童的视角来看,却是一次搬演甚至是游艺,同时也隐约启蒙了曹禺的戏剧观念。

再如谈到曹禺的原生家庭时,曹禺与父亲的关系贯穿整个青少年时代,他性格中的敏感和苦闷很大一部分来自母亲的早逝和父亲的喜怒无常。父亲爱他时哄他睡觉,给他洗澡,尽享天伦;父亲不欢喜时,他就得无缘无故的挨巴掌。父亲的喜怒不定让年幼的曹禺极度缺乏安全感,“我有时恨他、怕他,但又忘不了他”,正是怀着如此复杂的心态,他的戏剧创作中“父亲”形象多多少少都透出自己父亲的影子。

曹禺与当时文坛和艺术界的交往也是本书写作的重要组成部分,交往中的各种细节在作者笔下生动呈现。郁达夫的书信鼓励、被吴祖光调侃的“灵感包”、与巴金在江安六个日夜的赤诚倾谈、与老舍赴美讲学时,共同为南开老校长张伯苓祝寿等等,这些细节看似微不足道,却丰富了曹禺的人物形象,隐约勾勒出动荡时代下文艺圈的人世变迁。

1946年,曹禺(右二)与老舍(右一)赴美讲学

“曹禺曾对我说,一个传记作者应当对其所写的人物有一个透彻的了解,要融化所掌握的材料。”学者田本相正是遵循曹禺的原则,把诸多一手材料“融化”在传记写作中。作为“戏剧的旁观者”,他从旁观到记录再到研究,以“追求客观准确的叙述”、“追求写其神魂,而不必有闻必录”的准则为基础,从微观的个人史入手,同时结合宏观的中国近现代话剧史、文学史、艺术史的众多论述,相对客观翔实的还原了曹禺的一生。2019年3月5日,中国话剧理论与历史研究会名誉会长,原中国艺术研究院话剧所所长、研究员、博士生导师、中国戏剧史研究专家田本相因病在北京去世,享年87岁。田先生的逝世是中国话剧史学界的重大损失,但他的研究成果和理论学说却以文字的形式得以保留,现在和将来必将启发更多的学人。

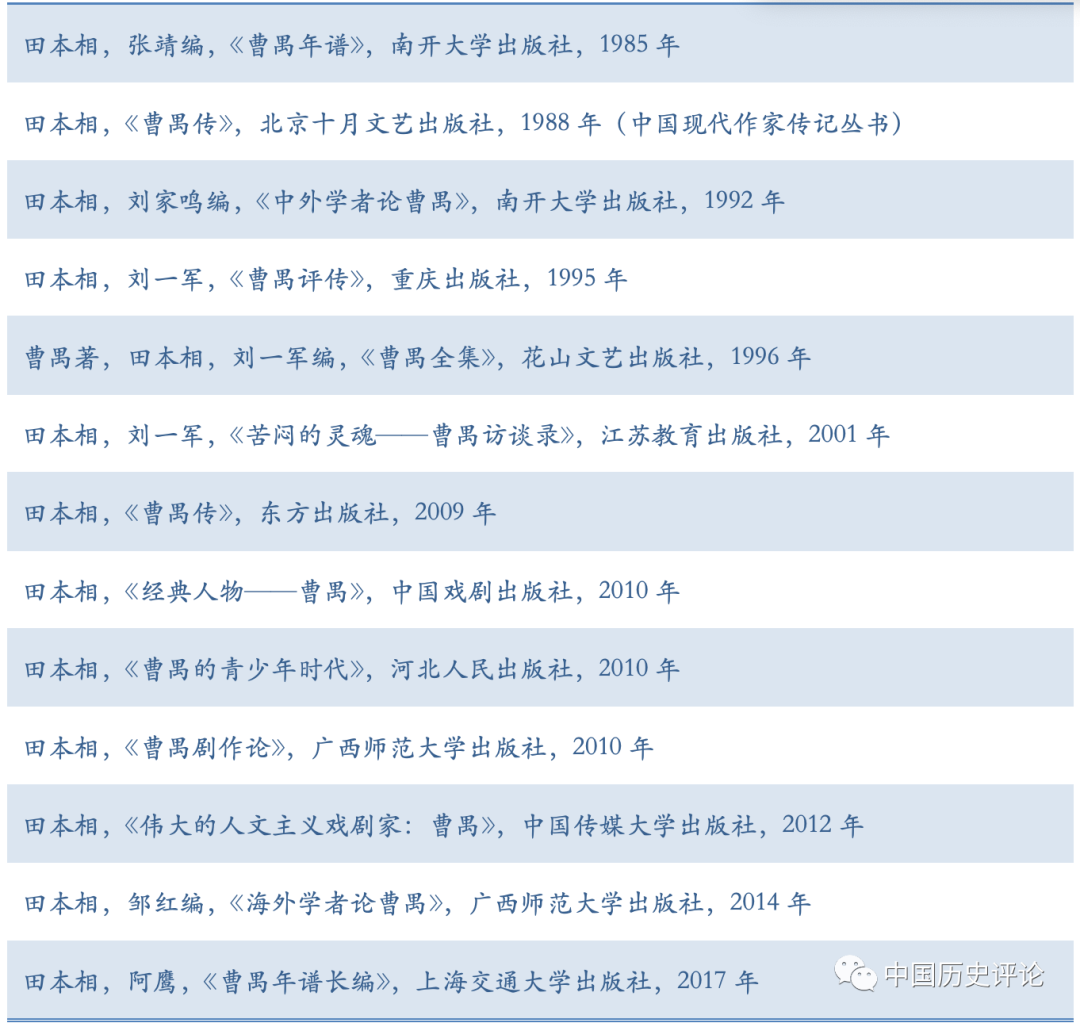

田本相“曹禺研究”著作